« Lou Reed R.I.P. (1942 - 2013) | 回到主頁面 | I Can See It Now »

2013-10-30, 5:23 PM

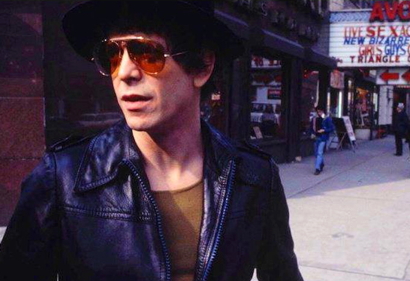

漫步在狂野大街│Walk On The Wild Side│Lou Reed

想了幾個晚上,該用什麼方式紀念他。

我想貼出整篇〈漫步在狂野大街〉,是我能做到最好的方式,這是《給所有明日的聚會》第十三章,寫的是2005年四月在紐約看他演出的事情。

這本書的書名正是取自Velvet Underground的歌曲,全書提到的VU與Lou Reed個人時期作品,我算了一下,加起來共有二十首。這些歌每每在我碰到關卡時提供給我寶貴的線索,最終把整本書串了起來。

至於全書提到Lou Reed多少次呢?我沒仔細去算,實在太多了。其實好幾章的章名也都是出自他的歌,如Ride Into The Sun、Halloween Parade、Coney Island Baby、Venus In Furs。

貼出這篇文章,也許能讓更多人認識他,踏入他絕奇獨特的音樂世界。配合全書體例,多數人名使用的是中文譯名。

漫步在狂野大街

春暖的四月,我沿著西二十八街往哈德遜河的方向走。入夜的卻爾西公園,青少年藉著微弱的街燈在籃球場上廝殺,球鞋與地板摩擦出既尖銳又雀躍的聲音。

穿越第十大道,前方出現一條離地兩層樓高的空中鐵道,被兩側的廠房夾著,像一座吊橋與地面對望。鐵道搭建於30年代,串連曼哈頓西側的工廠區,辛勤運轉了半世紀,運貨的功能逐漸被卡車取代,街頭再也不見奔馳火車留下的殘影。青銅色的鐵道飽嚐日曬雨淋,覆蓋一層深褐色的鏽痕,年久失修的本體成為塗鴉客現成的畫布,也是城市探險家最愛潛入的荒廢場域。

潮流舞場Crobar開在這並不稀奇,紐約許多入時景點特愛挑人煙稀少的廢置街區展店。卻爾西南邊的肉品包裝區(Meatpacking District)曾是屠宰場的聚集地,治安敗壞的80年代更是毒販與性工作者的大本營,然而過去幾年高級餐廳與精品旅館一舉湧入,被資本家徹底改造後,往昔的破落感幾乎流失殆盡。《慾望城市》的豪放女莎曼珊便住在此地。

走進Crobar,漂浮的乾冰與閃爍的霓虹燈讓我眼神迷茫,女侍的裙子一件比一件短。幾名鋼管辣妹在小廳的台階上跳舞,胸罩前緣塞著客人打賞的小費。我在吧枱點了份威士忌加可樂,小小一杯索價十元,付錢時我眉心抽動了一下。

同樣一杯,水星酒吧只售六元,價差反應出主力客源的消費力。好在我不是這裡的主力客源,往後我只去過一次,「看」黑人DJ Carl Cox打碟。我純粹將他當成單人樂團欣賞,並非去跳舞的,自己笨拙的舞姿不適合在公眾場所展現。

主廳的天花板掛著一顆巨型水晶球,雷射光在人群中掃射,好像獄卒用探照燈搜尋逃獄的囚犯。我周遭擠滿了中年人,他們熱切喊著:「路!路!路!」迎接Velvet Underground主唱路瑞德登台。我有樣學樣地鼓譟,一邊向身旁綁著哈雷頭巾的大叔問到:「這邊對路瑞德來說會不會有點太時髦了?」

要是我知道一年後將在上東城的愛馬仕旗艦店參加他的簽書會就不會這麼問了。店裡一條看似普通的絲巾要價三百元,柏金包更是天價,相較之下Crobar一杯十元的飲料實在太平民。

大叔正色地看著我說:「他愛怎樣就怎樣,他是路瑞德。」接著回過頭,像名激動的小樂迷繼續高呼偶像的名字。

真是一語驚醒夢中人。對!他是路瑞德,縱橫樂壇四十年,一生都在打破規則與挑戰極限;或者說,他就是極限本身,我們凡人還是乖乖閉嘴就好。

1965年,路瑞德夥同吉他手史特林莫里森、女鼓手莫琳塔克與中提琴手約翰凱爾以Velvet Underground為名成軍。奇魅的團名來自一本描述怪僻性儀式的同名書,書封印著皮鞭與高跟馬靴。

當時搖滾圈人人是嬉皮,Velvet Underground不吃這套,他們特立獨行,從思想到裝扮全和嬉皮唱反調。嬉皮身著色彩鮮豔的衣裳,他們則一身黑衣黑褲,墨鏡更像直接釘在臉上似的捨不得拿下來。嬉皮笑得陽光燦爛,他們總是一副被倒債的陰鬱模樣。嬉皮歌頌愛與和平,強調社群感,他們迷戀的是性虐待、海洛因毒癮與頹喪的厭世主義。

若說西岸的嬉皮是愛神捎來的祝福,東岸的Velvet Underground就是死神灑下的瘟疫。

不甩傳統的編曲公式,他們以實驗手法從結構上顛覆了搖滾樂,60年代聽來宛如下世紀傳來的反響,置於今日依舊非常前衛。不合時宜的帶刺姿態被主流社會漠視,沒料到時移境遷,Velvet Underground卻成了「紐約酷」的終極象徵,對後輩產生無窮的影響力,Ramones與Sonic Youth承接的都是那把香火。

萊斯特班恩斯生前寫到,「現代音樂始於Velvet Underground,他們的作用力將永遠持續下去。」環境樂派大師布萊恩伊諾更說過一句被反覆引述的名言:「這張專輯剛問世時沒幾個人把它買回家,可是買了它的人最終都組了自己的樂團。」伊諾指的「這張專輯」正是坐擁史上經典封面的《The Velvet Underground & Nico》,你或許沒聽過裡頭的音樂,那根鮮黃的香蕉你一定看過。

然而若非遇上香蕉的創作者,往後的搖滾史可能全部都要改寫。

1965年十二月,Velvet Underground在格林威治村的奇異咖啡館(Café Bizarre)駐場,店裡缺乏正式的擴音系統,樂器全由兩台陽春音箱傳送,音場像一團壓扁的麵糊。有回鼓壞掉了,莫琳塔克乾脆到附近的餐館偷了兩個垃圾桶,將它們倒放在地上湊合著用,大概沒辦法做到比這樣更「低傳真」了。

光怪陸離的樂曲激怒老闆保守的品味,沒完成兩週合約就被掃地出門。雖然每晚票房都很慘澹,樂團被解雇的前兩晚,台下坐著一位聞風而至的貴賓,正是普普藝術巨匠安迪沃荷,他的繆思女神Edie Sedgwick也在現場。

沃荷與Velvet Underground就像拖鞋與蟑螂,是天註定的一對。60年代中期沃荷雖貴為下城藝術圈的國王,魔掌卻尚未伸入音樂圈,他迫切需要一組臭味相投的樂團實現野心勃勃的「爆炸塑膠不可避免」(Exploding Plastic Inevitable)。Velvet Underground狡猾的邊緣性格正中沃荷下懷,雙方一拍即合,除了在紐約公演還巡迴全美各地。

沃荷更下海擔任經紀人,他建議(或者說要求)他們讓德國模特兒Nico入團,沃荷認為她低沉黯然的歌聲與Velvet Underground簡直是絕配,況且多了一名冷豔的女主唱也提升視覺上的美感,「不然這些傢伙怪裡怪氣的,外型真不稱頭!」他還不惜將自己的大名與畫作──那根暗示陽具崇拜的異色香蕉放上封面,以拉拔買氣。

哈雷大叔見我神遊在歷史的河流,用手肘敲了敲我,「嘿,小子別發呆了,路瑞德上台啦!」隨後他將大拇指與食指扣在一起,放入嘴裡猛吹口哨。

路瑞德穿著棗紅T恤和淺灰卡其褲,手拿銀色塗裝的Fender Telecaster吉他,三人伴奏樂團全是江湖老手的架勢。一名身穿黑色禮服,形色端莊的女子腳開開地坐在舞台左側,雙腿中間夾著一把大提琴。我猜在場男士都想化身成那把大提琴。

有些藝人演出前會客套幾句活絡活絡氣氛,路瑞德啥也沒說,吉他轟的一聲刷下去,其他樂手立刻跟進,歌曲一首首緊湊銜接。台上的他精神絕佳,雙眼炯炯有神盯著觀眾,遠看像一尊神。全場似乎都在掌控之中,連偶爾的走音與掉拍都像故意,駕馭舞台的高深道行是上千場表演修煉而來。

他的外表和兩年前差不多,完全不像六十三歲的老人。當時我在Tower Records參加他的唱片簽名會,那是我生平首次接觸傳說中的人物,排隊時揪緊的心臟就快跳出胸腔。路瑞德套著一件印有New York City三個字的白色長T(和約翰藍儂穿紅的那款圖案相同),語氣和善異常。即使比預期中親切,和他對話時我的舌頭依然狂打結,語言能力退化到三歲。

有過那次經驗,後來的愛馬仕簽書會就沒那麼緊張了,路瑞德看我是東方面孔還將我介紹給一名隨侍在旁的黃皮膚、黑頭髮大漢。我們用中文交談,他是任師傅,路瑞德的太極拳老師,脖子背著路瑞德的徠卡相機。

「我聽說菲利普葛拉斯勤練氣功養生,原來路瑞德練的是太極?」

「不只練太極呢,他對東方文化著迷得很。」任師傅說得沒錯,路瑞德隔年出版專為打拳而譜的「冥想專輯」,甚至親自飛了一趟河南省陳家溝,到陳式太極的發源地朝聖。

年輕時是吊兒郎當的大毒蟲,暮年竟變成蹲著馬步潛心練拳的學徒,只能說浪子回頭金不換。臨走前任師傅遞了一張名片給我,「你也可以來學拳啊!」他熱情地向我招生。我一度認真考慮,結果發現自己想當路瑞德「師弟」的企圖遠大於學拳的動機,因而作罷。

當晚的歌單一首Velvet Underground也沒有,這是他的傲骨,他也夠格這麼做。70年代離團後無論畫上眼影的華麗搖滾時期、頭染金髮的龐克時期,或「去你們的!」即興惡搞時期,路瑞德的個人作累積了二十張,樂壇份量有增無減。

整晚的結尾曲〈Perfect Day〉出自他膾炙人口的《Transformer》專輯,電影《控制》中,Joy Division主唱Ian Curtis的房間就貼著《Transformer》的封面海報。

蒼勁的歌聲從他六十多歲的喉嚨深處傳來:

Oh, it's such a perfect day

I'm glad I spent it with you

我想起《猜火車》的其中一幕:伊旺麥奎格在藥頭家打了一管海洛因,手臂的鮮血從針頭旁緣滲出。他嘴唇發紫,身體沉入紅色的地毯裡,藥頭將他拖上計程車,司機再將他扔到急診室,急救後由父母領回。導演丹尼鮑伊冷靜地看著鏡頭下的主角墮落到深淵,替整場戲鋪上了〈Perfect Day〉,片中聽來像一首殘酷的安魂曲。

1996年當我癱陷在台南國花戲院的椅子上,被影音交媾出的病態美震懾,絕對料不到九年後能親耳聽見它。我的情緒洶湧起伏,是想念十七歲的青春,還是曲子原本就很感傷?我想兩者都是。

哈雷大叔見狀,伸手過來輕拍我的肩膀,彷彿在說「我懂」,我點頭向他微笑。兩小時前我們還帶著競爭心態:他覺得我是菜鳥,我不喜歡他的前輩派頭,如今我們是同一國了。一場演出可以改變很多事。

返回地鐵的途中,泥土淡淡的甜味瀰漫在春天的晚風裡。紐約迷離的夜色下,那些偏僻的陋巷間,不知還藏著多少迷人敗德的故事等著我發覺,我正踏在路瑞德曾經走過的狂野大街。

[聚 會] 引用(0)